最近一段时间,由于一些地方和部门在疫情防控、抗洪抢险等工作中出现负面问题,有关纪检监察机关公开问责了一批党政领导干部和公职人员。那么,何为问责?为何问责?如何问责?问责会带来哪些制度上的效果?

一、有公权力,就有问责

凡有公权力,就应伴随责任。公权力是国家权力或者公共权力的总称,是法律法规规定的特定主体基于维护公共利益的目的对公共事务管理行使的强制性支配力量。从公权力的来源上说,公权力来自公意的授予,其行使过程与结果应符合公意的要求,经常性地接受公意的监督。从公权力的运行上说,公权力必须维护公共利益,遵循公平正义等原则,尽可能消除运行异化的倾向。因此,权责必须统一,既不能有权无责,也不能有责无权。公权力与责任制是密不可分的。我国宪法规定,一切国家机关“实行工作责任制”。《中国共产党章程》明确要求,加强党的建设必须“强化管党治党主体责任和监督责任”。

问责是责任制的必要组成部分。凡是行使公权力的组织和人员,都应当接受相应监督,如果存在违反纪律或者法律的情形,应当依规依纪依法承担不利的责任效果。问责就是保证有关组织和人员充分遵规守纪合法、督促其良好履职行权的基本方式。

在我国的公权力体系中,中国共产党的权力和国家权力是最为重要的两种形态。两种权力在来源、表现形式、作用对象与范围、行使标准与程序等方面虽有所差异,但相辅相成、有机统一。两种权力的性质不同决定了问责的两种基本类型,即基于党的权力的问责(党内问责)和基于国家权力的问责。就后者来说,经人大及其常委会选举任命的人员、国家公务员等公职人员应当按照监察法、公职人员政务处分法、公务员法、行政机关公务员处分条例以及各级人大常委会监督法、地方组织法等法律法规的规定接受监督和问责。其中,监察机关依法对所有行使公权力的公职人员负有监督职权,监察活动具有日常性、经常性,监察问责就成为基于后者问责类型中的主要形态。可以说,党内问责与监察问责是实践中最为重要、最为常见的问责方式。

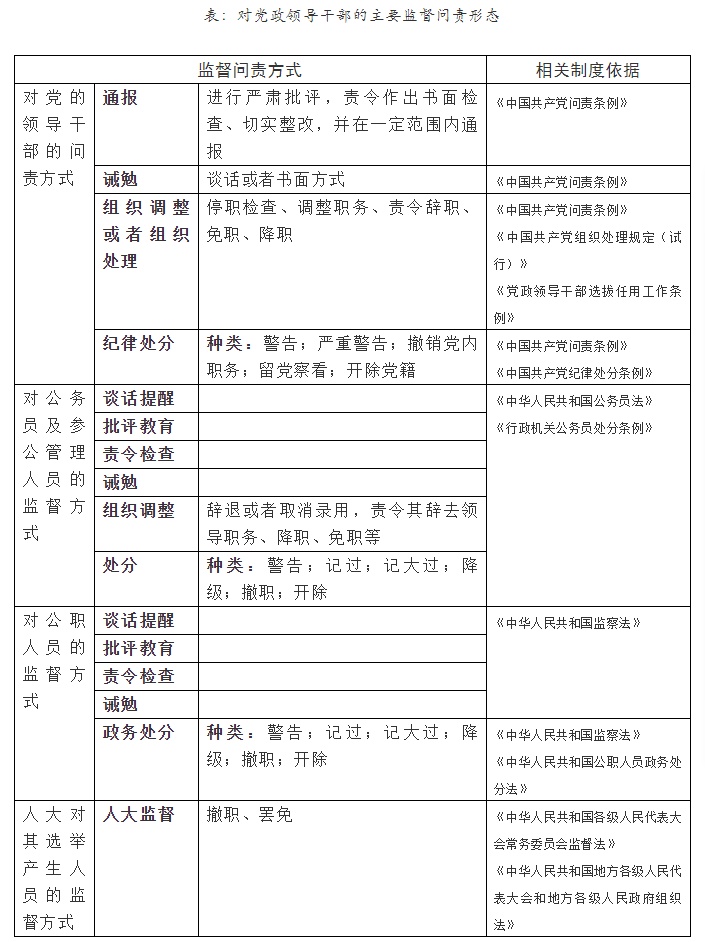

党内问责是全面从严治党的必然要求,多年来逐步形成了比较完备的制度规范体系,尤其是《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》以及《中国共产党组织处理规定(试行)》是核心的党内法规依据。近年来,监察问责随着国家监督体系的不断改革发展得到进一步完善,主要法律依据为《中华人民共和国监察法》和《中华人民共和国公职人员政务处分法》。

(该表为我国当前监督问责制度体系的主要内容,而非全部内容)

二、问责的主体、对象和方式

党内问责和监察问责是问责制度的两大主要形态,二者的依据分别为《中国共产党问责条例》等党内法规和《中华人民共和国监察法》等国家法律,它们在问责主体、问责对象和问责方式等方面有所差异,不能互相替代,但也存在重叠、互相补充的情形。实践中,对同一问责事件,党内问责和监察问责可能同时存在。党的领导干部违犯党纪的,将会受到党内问责,如果其还担任国家公职并存在违法行为,那么还将会受到监察问责。

(一)谁来问责?问谁的责?

党内问责的主体是党委(党组)。党的纪律检查委员会履行监督专责,协助同级党委开展问责工作,纪委派驻(派出)机构按照职责权限开展问责工作。党内问责的对象是违反党章和其他党内法规、不履行或者不正确履行职责的党组织和党的领导干部,重点是党委(党组)、党的工作机关及其领导成员,纪委、纪委派驻(派出)机构及其领导成员。

监察问责的主体为国家监察机关,即各级监察委员会。监察问责的对象是违法的公职人员,具体范围为《中华人民共和国监察法》第十五条规定的人员,包括公务员和参公管理人员,法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员,国有企业管理人员,公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员,基层群众性自治组织中从事管理的人员,其他依法履行公职的人员。作为监察问责对象的公职人员,既可以是党员领导干部,也包含非党员领导干部,关键的判断标准在于其是否行使公权力、履行公务。

(二)问责方式有哪些?

党内问责的对象既包括党组织,也包括党的领导干部。根据《中国共产党问责条例》第八条和《中国共产党纪律处分条例》第八条、第九条等规定,对党组织的问责,可以采取责令作出书面检查、责令整改、通报批评等方式;对于严重违犯党的纪律、本身又不能纠正的党组织,可以予以改组、解散;对党的领导干部的问责,可以采取通报、诫勉、组织调整或者组织处理、纪律处分的方式。这些问责方式可以单独使用,也可合并使用。其中,对于违犯党纪的党员应当给予纪律处分,种类包括警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍。

监察问责的对象为公职人员,不包括组织。根据《中华人民共和国监察法》和《中华人民共和国公务员法》,对有职务违法行为但情节较轻的公职人员,按照管理权限,进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉。对公务员以及参公管理人员,还可予以组织调整,如责令辞职、降职、免职等。根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第七条,对违法公职人员给予的政务处分,种类包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。这六种政务处分与《中华人民共和国公务员法》规定的对公务员及参公管理人员的处分种类是一致的。对公职人员的同一违法行为,监察机关和公职人员任免机关、单位不重复给予政务处分和处分。

三、组织处理与处分

在问责实践中,我们经常看到“组织处理”和“处分”等词语。组织处理是一种处分吗?答案是否定的,二者是问责的不同方式。在对同一名领导干部的问责中,二者可以同时给予。

(一)组织处理

组织处理也可称为组织调整,它在党内问责和公务员管理中都存在,前者往往受到更多关注。

党内问责中的组织处理,是指党组织对违规违纪违法、失职失责失范的领导干部采取的岗位、职务、职级调整措施。根据《中国共产党问责条例》和《中国共产党组织处理规定(试行)》,组织处理的种类包括停职检查、调整职务、责令辞职、免职、降职。组织处理可以单独使用,也可和党纪政务处分合并使用。在公务员管理中,可以依法采取辞退或者取消录用、责令辞去领导职务、降职、免职等组织调整方式。

根据《中国共产党组织处理规定(试行)》第十一条的规定,停职检查期限一般不超过6个月;受到调整职务处理的,1年内不得提拔职务、晋升职级或者进一步使用;受到责令辞职、免职处理的,1年内不得安排领导职务,2年内不得担任高于原职务层次的领导职务或者晋升职级;受到降职处理的,2年内不得提拔职务、晋升职级或者进一步使用。领导干部受到组织处理的,当年不得评选各类先进。对受到责令辞职、免职处理的领导干部,可以根据工作需要以及本人特长,安排适当工作任务。

(二)处分

处分主要包括党纪处分和政务处分。

党纪处分。党纪处分的主要适用依据为《中国共产党问责条例》和《中国共产党纪律处分条例》,处分对象是违犯党纪应当受到党纪责任追究的党组织和党的领导干部、党员。

对党的领导干部、党员的党纪处分,种类包括警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍。受到警告处分1年内、受到严重警告处分1年半内,不得在党内提职和向党外组织推荐担任高于原任职务的党外职务。受到撤销党内职务或者严重警告处分的,2年内不得在党内担任和向党外组织推荐担任与原任职务相当或高于原任职务的职务。留党察看处分分为留党察看1年和2年,最长不超过2年,在此期间没有表决权、选举权和被选举权;受到留党察看处分,其党内职务自然撤销;恢复党员权利后2年内,不得在党内担任和向党外组织推荐担任与原任职务相当或高于原任职务的职务。受到开除党籍处分的,5年内不得重新入党,也不得推荐担任与原任职务相当或高于原任职务的党外职务。此外,对于受到改组处理的党组织领导机构成员,除应受到撤销党内职务以上(含撤销党内职务)处分的外,均自然免职。

政务处分。政务处分的主要适用依据为《中华人民共和国公职人员政务处分法》。该法自2020年颁布实施后,实现了“政务处分”与《中华人民共和国公务员法》以及《行政机关公务员处分条例》规定的对公务员及参公管理人员的“处分”制度的统一与衔接。

统一体现为,非因法定事由、非经法定程序,不可给予政务处分或者处分,这是法治原则的必然要求。政务处分和处分均为6种,两类处分的期间与效果是一致的。警告的处分期为6个月,记过的处分期为12个月,记大过的处分期为18个月,降级、撤职的处分期为24个月。同时给予撤职以下多个相同种类处分的,处分期最长不超过48个月。处分期内不得晋升职务、职级、衔级和级别,其中,被记过、记大过、降级、撤职的,不得晋升工资档次。被撤职的,按照规定降低职务、职级、衔级和级别,同时降低工资和待遇。受到开除以外处分的,处分期内有悔改表现并且没有再发生应予处分的违法行为的,期满后自动解除处分,晋升职务、职级、衔级、级别、岗位和职员等级、职称、薪酬待遇不受影响。但是,解除降级、撤职不恢复原职务、职级、衔级、级别、岗位和职员等级、职称、薪酬待遇。

衔接体现为,政务处分与处分不重复给予。《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十六条规定:“对公职人员的同一违法行为,监察机关和公职人员任免机关、单位不得重复给予政务处分和处分。”

(三)组织处理与处分的并用

由于组织处理与处分的性质和效果不同,二者既可以单独使用,也可以依据规定合并使用。《中华人民共和国公职人员政务处分法》规定,有关机关已对违法公职人员给予组织处理的,监察机关可以同时给予政务处分;担任领导职务的违法公职人员,被罢免、撤销、免去或者辞去领导职务的,监察机关可以同时给予政务处分。

对于既担任党的领导干部,同时也担任国家公职的,可以并用党纪处分与政务处分。不过,在这两类处分中,同一类处分中的不同方式不并用。在党纪处分中,一人有两种或两种以上应受处分的违纪行为,应当合并处理,按应受最高处分加重一档,最高为开除党籍处分。在政务处分中,应当给予两种以上处分的,执行其中最重的政务处分。

上述并用或单用规则,在近期媒体报道的问责实践中有所体现。例如,2021年8月7日,江苏省纪委监委、江苏省南京市纪委监委分别通报了南京禄口国际机场疫情防控履行管理监督等职责不力相关人员处理情况,通报中提到“南京市江宁区原区委副书记、区长严应骏对疫情防控履行管理监督职责不力,给予其党内严重警告处分,降为二级调研员”。其中,“党内严重警告”为党纪处分,“降为二级调研员”为政务处分中的降级。又如,2021年8月12日,广东省纪委监委官网发布的《广州市新冠肺炎疫情防控问责情况通报》提到:“黄光烈,广州市卫生健康委员会党组书记、主任,给予党内严重警告、政务记大过处分,免职处理。”党组书记为党的职务、主任为国家行政机关职务,对其问责既有党的问责也有监察问责,既有组织处理也有处分。其中,“党内严重警告”为党的问责中的党纪处分,“政务记大过”为监察问责中的政务处分,“免职”为双重组织处理。再如,2021年8月13日,河南省鹤壁市纪委监委发布通报,对鹤壁市浚县小河镇郝村党支部书记、村委主任李斌给予党内警告处分,对小河镇副镇长陶霞给予诫勉谈话处理。“党内警告”为党纪处分,“诫勉谈话”则为组织处理和处分之外的独立问责方式。

四、对公职的调整

行使公权力的载体为所担任的公职,问责的重要方式就是对公职的调整。在制度规范上,存在几种名称类似的公职调整方式,如撤职、免职、降职、停职、调职、辞职。仅从字面上看,这些方式容易混淆,然而各自的性质、内涵和效果却有很大差别。

(一)撤职

撤职属于处分,包括撤销党内职务、政务撤职,惩戒力度是比较重的。撤销党内职务处分,是指撤销受处分党员由党内选举或者组织任命的党内职务。在党内担任两个以上职务的,要明确是撤销其一切职务还是撤销一个或几个职务。如果决定撤销一个职务,必须撤销最高职务;如果决定撤销两个以上职务,必须从最高职务开始依次撤销。受到撤销党内职务处分的,2年内不得在党内担任和向党外组织推荐担任与原任职务相当或者高于原任职务的职务。

受到政务撤职处分的,处分期为24个月。处分期内,公务员及参公管理人员按照规定降低职务、职级、衔级和级别,同时降低工资和待遇;法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员,以及公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员,降低职务、岗位或者职员等级,同时降低薪酬待遇;国有企业管理人员,降低职务或者岗位等级,同时降低薪酬待遇。政务处分期满解除撤职的,晋升职务、职级、衔级、级别、岗位和职员等级、职称、薪酬待遇不再受原处分影响,但不恢复原职务、职级、衔级、级别、岗位和职员等级、职称、薪酬待遇。

需要注意的是,对经各级人大、县级以上人大常委会选举或者决定任命的公职人员予以撤职的,应当先依法罢免、撤销或者免去其职务,再由监察机关依法作出政务处分决定。对经政协选举或者决定任命的公职人员予以撤职的,应当先依政协章程免去其职务,再由监察机关依法作出政务处分决定。

(二)免职、降职、停职、调职、辞职

免职、降职、停职、调职、辞职均不属于处分,多数情形下,属于组织处理。

免职是指免除现在担任的党政职务,属于组织处理。根据《党政领导干部选拔任用工作条例》第五十四条的规定,免职包括因问责被免职和非过错原因被免职,前者如受到责任追究、违纪违法,后者如达到任职年龄界限或者退休年龄界限、辞职或者调出、因健康原因、因工作需要或者其他原因等。因问责被免职的,1年内不安排领导职务,2年内不得担任高于原任职务层次的领导职务。因不适宜担任现职被免职的,1年内不得提拔。

降职是指降低职务、职级,属于组织处理。降职是领导干部“能上能下”的体现和要求。《中华人民共和国公务员法》第五十条规定,对不适宜或者不胜任现任职务、职级的,应当进行调整;公务员在年度考核中被确定为不称职的,降低一个职务或者职级层次任职。《党政领导干部选拔任用工作条例》第五十七条规定,党政领导干部在年度考核中被确定为不称职的,因工作能力较弱、受到组织处理或者其他原因不适宜担任现职务层次的,应当降职使用。一般情况下,一次降职通常降低一个职务层次。降职不同于降级,后者属于政务处分,指降低行政(工资)级别,可能一次降低一级,也可以降低多级。2014年,云南省委原常委、云南省昆明市委原书记张田欣和江西省委原常委、秘书长赵智勇均被开除党籍、取消副省级待遇,张田欣降为副处级非领导职务、赵智勇降为科员。张田欣连降4级,赵智勇连降7级,被称为“断崖式降级”。受到降职处理的,2年内不得提拔职务、晋升职级或者进一步使用。受到降级处分的,需在24个月处分期满之后方有可能晋升。

停职指的是停职检查,属于组织处理,期限一般不超过6个月。

调职指的是调整职务,属于组织处理。受此处理的,1年内不得提拔职务、晋升职级或者进一步使用。

辞职主要是针对领导职务而言的,包括因公辞职、自愿辞职、引咎辞职、责令辞职。其中,责令辞职属于组织处理。《中华人民共和国公务员法》第八十七条第三款规定,领导成员因其他原因不再适合担任现任领导职务的,或者应当引咎辞职本人不提出辞职的,应当责令其辞去领导职务。根据《中国共产党组织处理规定(试行)》第十一条,受到责令辞职处理的,1年内不得安排领导职务,2年内不得担任高于原职务层次的领导职务或者晋升职级。需要注意的是,责令辞职的“职”指的是领导职务,而非公职。