本文作者陆圣斌,数月前曾突发心梗,先于我院急诊救治,后转入心内科治疗。他将自己的亲身经历与所见所闻撰写成文。一滴水能映照太阳的光辉,此文从细微处记录了以心血管内科主任、主任医师盛红专教授为代表的医护人员所展现的医者仁心。

早在2015年,陆先生因确诊急性早幼粒细胞白血病进入血液内科接受治疗,治疗期间,陆先生和妻子杨女士以血液内科为背景,用笔记录亲身经历,并于2022年年底出版了50万字长篇小说——《瞬变》。

她们对病人格外亲

“你现在已经恢复正常了,但还要坚持按时服药。”这是日前我去通大附院心内科盛红专主任专家门诊复诊时,她对我说的一句暖心话。

我眼眶湿润,思绪不由回到几个月前。这段时间以来,我总是忘不了盛红专主任,忘不了黄荣医生,忘不了顾珏医生,也忘不了心内科的吴杰、沈佳乐等其他医生,更忘不了那里的护士们。

4月21日早晨七点多,我突然感到前胸后背剧烈疼痛,额头直冒冷汗。中午十一点半左右,在妻子的陪伴下,我赶到通大附院急诊就医。几项检查结果很快出来了,诊断为急性心梗,生命危在旦夕。值班的心内科医生顾珏见我妻子手足无措,一边安排我服药,一边耐心安抚,同时紧急联系手术医生。当时早已过了十二点,正是午休时间,但我的病情危急,一刻也不能耽误。不一会儿,盛红专主任和黄荣医生就已经在手术室等候。经过她们的及时抢救,我终于转危为安,随后转入心内科病房继续治疗。

刚进病房时,我浑身不适,情绪也十分低落。盛主任、黄荣医生、顾珏医生等多次前来询问我的情况,鼓励我积极配合治疗。

心脏手术生死攸关,病人和家属无不紧张忐忑。为了缓解大家的情绪,每次手术前,盛主任或医生们都会召集病人家属开会,耐心解释,消除疑虑。集中手术那天,盛主任和黄荣等医生从早忙到晚,连续工作不停歇。一天晚上九点多,同病房一位刚做完手术的病人回来时说:“今天盛主任和黄荣医生一共做了16台手术。”

我躺在病床上未能入睡,听到这句话非常感动。心想:盛主任和黄荣医生从清晨站到夜晚,已经连续工作了十几个小时。一天站这么久,还要全神贯注地进行手术,容不得半点马虎,更不能有丝毫差错。崇高的使命感和高度的责任感,让她们早已忘记了疲惫。晚上近十点,盛主任和黄荣医生又走进病房,逐一询问当天手术病人的情况,叮嘱病人和家属注意事项,说话声音都已经嘶哑。她们心里装的只有病人,唯独没有自己。

她们温暖地守护着每一位病人。我住的病房是六人间,病人中有九十多岁的、八十多岁的、七十多岁的,也有五十多岁的。无论年龄大小、病情轻重,盛主任和她的团队从诊疗方案到日常饮食,样样都为病人考虑周全。我平时不吃鸡鸭和鱼,导致营养不良。盛主任关切地说:“你可以吃点虾,一次吃三到五个……”果然,没几天我的指标就恢复正常了。我隔壁病床是一位年近七十的男病人,他的老伴行动利落,走路风风火火。这对老夫妻因女儿女婿在通州工作,从哈尔滨来此定居。老太太一来就夸心内科的医生医术高明、态度亲切,她激动地说:“一年前我放了6根支架,是盛主任做的手术。我真想给她磕个头!”如果她自己不说,谁也看不出她曾患过如此危重的疾病。

医护人员待病人如亲人。盛主任和医生们对病人做到了“三个特别”:特别细心、特别耐心、特别专心。病人有问必答,有求必应。病人心里所想的,她们不仅想到,而且做到。病人即将出院时,她们更是千叮万嘱:“回去一定要按时服药,注意休息,希望在门诊见到你,而不是在病房。”年轻的护士见到七八十岁以上的老人,总会亲切地喊一声“爷爷”“奶奶”,一下子拉近了与病人的距离。病人听了,感觉就像自己的孙辈在身边一样,心里暖暖的,仿佛病痛也减轻了几分。一位九十多岁高龄的老人生活无法自理,家人暂时不在身边时,护士发完药后主动帮忙喂药。在心内科门诊,常有病人错过挂号时间请求加号,医生们宁愿牺牲自己的休息时间,也不愿让病人多跑一趟。有一次我在门诊开药,看到有人恳请顾珏医生加号,顾医生爽快地说:“已经加了好几个了,没问题,给您加上。”

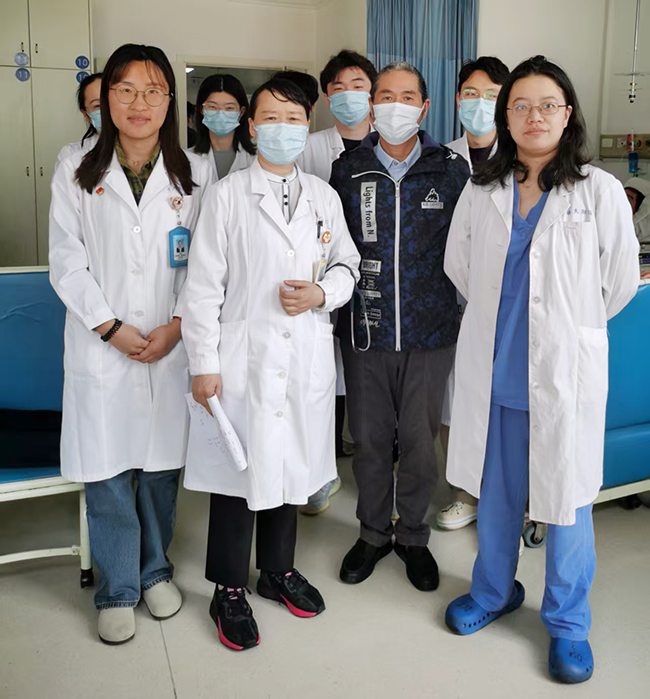

懂病人之心,解病人之忧。当危难突袭、生命呼救,以盛红专主任为代表的医疗团队,以精湛的医术与崇高的医德,展现出医者专业果敢的职业素养和守护百姓健康的赤诚之心,为病人筑起坚实的生命防线,瞬间点亮希望之光。她们对病人格外亲,这份情谊,我将永远铭记于心!

(供稿:陆圣斌)